4章

第4章

新たな息吹と発展

| 1 新制高校発足 | ||

| (1)下館第二高等学校の誕生 |

(5)PTAの発足 |

|

| (2)6年間の本校生活 |

(6)昭和25年から30年代の進路 |

|

| (3)新しい教育課程の中で |

(7)制服 |

|

| (4)教育方針と運営 |

||

| 2 施設の充実 | ||

| (1)校内放送の開始 |

(4)石塀と桜 |

|

| (2)講堂建築 |

(5)図書館の建設 |

|

| (3)体育館の建築 |

||

| 3 新しい学習活動 | ||

| (1)入学者の増加と家庭科の廃止 |

(6)再開された運動会 |

|

| (2)選択制と自由研究 |

(7)文化祭の始まり |

|

| (3)短命だった週5日制 |

(8)音楽会,講演会の開始 |

|

| (4)ホームプロジェクト |

(9)学校行事の数々 |

|

| (5)家庭クラブの設立 |

(10)多すぎた学校行事 |

|

| 4 生徒の自治 | ||

| (1)生徒会の発足 |

(3)生徒手帳と校則 |

|

| (2)生徒集会 |

||

| 5 数々の文化活動 |

||

| (1)気象観測班の褒章 |

(4)文化クラブの小旅行 |

|

| (2)学校新聞「恵幸」の発刊 |

(5)図書の整理と司書当番 |

|

| (3)文芸誌『わか竹』 |

(6)2人の芸術家との関わり |

第4章 1 新制高校発足

(1)下館第二高等学校の誕生

戦後の民主化を進める重要な柱の一つは教育制度の改革であった。そのため、教育勅語や歴史教育に象徴される戦前の国家主義的学校教育の諸要素は一掃され、アメリカ流の民主主義教育が次々に導入されていった。

まず行われたのが学校制度の改革である。昭和22(1947)年に公布された教育基本法によって、民主的教育理念が語られ、学校教育法によって、学校系統は従来の複雑な複線型から単純な単線型となり、六・三・三・四制とよばれる新学制が実施されることになった。この制度が高等女学校や旧制中学校、実業学校に適用されたのは、翌23年のことで、この時本校は、下館高等女学校から下館女子高等学校に名称変更されることとなった。同時に専攻科が廃止され、定員も1100名から1050名に減じた。

新しい学制の三原則は「男女共学」「小学区制」「総合制」であったが、本校にもそれらは当然あてはめられていった。昭和24年には男女共学制実施によって、校名は下館女子高等学校から「下館第二高等学校」に変更された。前年に変更されたばかりであった「下館女子高等学校」という名称は、たった1年で消えてしまったが、本校も新しい名のもと新制高等学校として歩み始めたのである。

しかし、男女共学になったとはいえ、昭和25年に2名の男子生徒が入学したきりで、その後長い間、世間はもとより、卒業生も在校生も「二高は女子校だ」と思い続けてきた。それはこの新制高校としてスタートした頃に、前身の高等女学校のイメージを拭いきれなかったためであろう。本校が名実ともに男女共学になるのは、改めて男女共学を宣言した、平成5(1993)年を待たねばならなかった。

第4章 1 新制高校発足

(2)6年間の本校生活

新学制への移行に伴い、旧学制時代に入学した生徒達が全員何らかの形で卒業するまでの数年間は、いくつかの措置がとられることになった。

まず、昭和21(1946)年に高等女学校の修業年限を今までの4年から5年に延長し、加えて22年度の新入生募集は行わず、代りに女学校に中学校を併置し、20年度と21年度の女学校入学者をそのままこの併置中学校の生徒とした。これは新制高校への入学年齢に合わせるための措置であった。

また、在校期間についてもいくつかの選択肢があり、その中から選ぶことができた。併置中学校で終わるか、旧高等女学校で終わるか、それとも在校期間は長くなるが、新制高校に編入するかといったものである。いずれを選択するかによって、在学期間が異なることになったが、多くの生徒は5年ないし6年間を本校で過ごすことになった。そのころの思いを福田敏子(二高4回卒)は昭和25年11月発行の文芸誌『わか竹』8号に次のように書いている。

女学生としての生活が始まったが、払い下げの雑嚢(ざつのう)を肩にかけ、物凄く混んでいる貨物列車に乗らなければならないというみじめさ。(中略)

今年は、今までいつも最下級であった私達も、1年生が入って来て初めて上級生となることができた。4年間下級生として甘やかされてきたが、これからは今までの甘い考えでは、1年生に負けてしまう。1年生は中学校で新しい方法で教育されたので、考えも新しく希望に満ちているが、私達は同じ学校に閉じこもっていたので希望も元気もなくなってしまった様な気がする。

この記述からは、新学制の中で少しばかり不安を覚えながらも、女子高校生となった自覚と意気込みが伝わってくる。こうした思いはこの時期のすべての生徒にも共通するものであったろうし、このような生徒達の中で、戦後の民主化がさまざまな形で実現していくことになった。本校も大きな変革の中で、「下館二高」の基礎を少しずつではあるが着実に固めていったのである。

第4章 1 新制高校発足

(3)新しい教育課程の中で

高等女学校から新制高校へという形は、いくつかの臨時措置を経ながらも、固まりつつあった。だがもっとも重要なのは中身となる教育課程の編成である。新しい高校においては、個性や個人が重視され、それを伸ばすことが目標に掲げられた。このため、今までのように全生徒が同一教科を継続的に学習するのではなく、大学のように科目の選択と単位制が採用されることになった。

選択科目については学年を越えて行われたものもあり、クラスという形は成り立たなかった。そこで授業の際には教師のいる教室へ生徒が移動するという形をとらねばならなかった。ただ、『水農史』第2巻(水戸農業高校 昭和49)によれば、「教室を移動することも折角の命令だが、本校ではやらなかった。戦災校なのでできなかったのです」とある。これによると、教室移動も新しい制度を進めるために行われていたようである。

さて、この教室移動の折には、短い休み時間毎に何百人もの生徒達が狭い廊下を行き来することになる。この光景を「休み時間の廊下は人、人、人…といった具合で、歩くのにもお祭りのよう」(「みかげ会報」復刊1号)と表現した教師もいた。しかし、この新しいやり方は生徒達にとっては非常に好感をもって受け入れられたようである。向田千代(二高3回卒)はその思い出を、卒業を控えた昭和26年3月の学校新聞「恵幸」に、「私達が新しく体験したのは単位制の授業である。それにより生徒は好きなことを研究することができた。1時間毎に教室を変えることは新しい授業に対する刺激にもなる」と綴っている。戦時中に入学し、授業らしい授業も受けられずに不安の中で過ごした生徒達にとって、生き生きと学べる時代の到来と新しい学園生活は素晴らしいものに映り、少しの困難など何でもなかったのだろう。

第4章 1 新制高校発足

(4)教育方針と運営

学校は組織や運営などさまざまな面で民主化を実現し、生徒の個性や創造性を伸ばそうと努めていた。しかし、戦前戦中と教育勅語を柱にした教育を行ってきた教師達が、今までとは全く異なった「民主主義」という新しい価値観を教えていかねばならない。しかも教育勅語で教えられてきた同じ生徒達に対してであり、場所も今までと同じ校舎である。学校も新しい時代の到来を喜びつつも、実際には「混乱と模索の時代」であった。

こうした時代に本校が始めたいくつかの試みのなかから特徴的なものをあげてみよう。

「国家と地方の経済的事情を鑑み、質素を旨として」という文言が昭和25(1950)年の「学校要覧」のなかの、教育方針の一部に書かれている。終戦からわずか5年、人々の生活はまだまだ苦しい。こういうなかで教育活動を進めるために、殖産美化部をおき、園芸や校庭整備に力を入れ、バザーなどを行った。バザーは特に熱心に行われ、その利益は図書の購入や講堂建設など、学校の設備充実のために使われた。

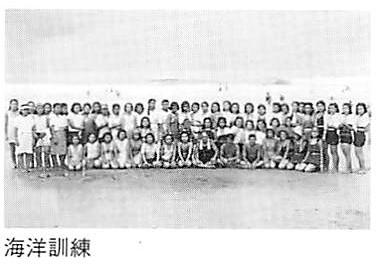

この時期本校は生徒の健康状態にも気を配った。毎月1回校医の協力で健康診断を行ったり、放出ミルクを1ヵ月30円から50円で生徒に分け、結核予防のための体力増進を図ったりもした。また心身鍛練のため、山岳クラブを中心に富士、穂高、白馬といった山々へ本格的な登山を実施したり、茨城の海で海洋訓練も行った。

面白いところでは「全校体育デー」がある。これは毎週水曜日の昼休み、全校生が校庭に集合し、スクウェアダンスやフォークダンスなどの各種レクリェーションを行うというものであった。1000人もの女子生徒が校庭でダンスに興じる姿は、学校が新しい理念に基づき、新しい試みに取り組んでいく熱心さと力強さの象徴であった。

この頃の本校の教育は学校内の生徒だけにとどまらず、地方文化の向上にも積極的に寄与しようとしていた。昭和22年に始まった「夏季文化講座」は公開講座で、毎年8月中に1日か2日間行われ、その内容は各界の名士を招いての講演が中心であったが、時には落語などもあった。この講座は20年代の終わりまで続いていた。

昭和25年の公開講座は8月13日にあり、毎日新聞特派員高松練一郎による「農村生活と婦人の問題」という講演が2時間、昼食後、NHKラジオ時事解説者館野守男の講演「新日本の動向」、最後に古今亭今助(予定では三遊亭馬琴であった)の落語と続き、3時過ぎに終了という日程で、このときは大変な盛況であったらしい(「恵幸」4号)。

またこれとは別に、一般女性を対象に本校教師が専門部門での講座を冬季に行うというものもあったが、これは2、3年で終わってしまったようである。

第4章 1 新制高校発足

(5)PTAの発足

戦後、新しい国家建設のための新しい学校制度への人々の期待は大きいものがあった。しかし制度は新しくなっても、公的財政が貧困であったため、設備はなかなか整わないのが実情だった。そうした中、全国各地でPTAが発足し、学校への大きな期待をもって、熱烈な協力活動を展開していった。

本校でも昭和23(1948)年、保証人会が発展する形でPTAが発足、学校教育充実のための支援を目的に活動を始めた。生徒指導の面では学校との連絡や校外指導の実施、学校設備の面では教育向上のための施設充実への援助といった点で支援を行った。後者は、簡単にいえば寄付や募金活動で協力するというものである。公的予算が少ない時代、これは学校にとっては不可欠のものだった。

戦後、いくつかのPTA関係の組織が発足した。昭和25年発足の全国高等学校PTA連絡協議会、その4年後発足の関東地区高等学校PTA連絡協議会などである。これらの大会や研修会に参加し、研修することもPTA、特に役員の大きな役割となった。PTAのあり方や生徒指導、家庭教育をはじめその時々の問題についても研修を行った。

また、他校視察を中心にした研修視察旅行という大切な活動もある。視察旅行は主に他県の高校見学であったが、平成7(1995)年からは進学熱の高まりから大学見学も行われるようになっている。

第4章 1 新制高校発足

(6)昭和25年から30年代の進路

高校入学が教養のためという時代や、本校卒業が嫁入道具の一つであるというような時代は今では遥か遠い昔のこととなった。その一方、高校卒業が就職の条件であったり、更に上級学校への進学を目ざすためのものと考えられるようになってからも久しい。ただ本校の場合、卒業後の進路は進学より就職が多いという時代が長く続いた。これは本校が女子生徒だけであったという事情もあるが、全国的に大学進学率が今より低かったことによる。

進路指導の担当教諭の言葉のうちにも、それぞれの時代性のようなものが感じられる。いくつかを「恵幸」から拾ってみた。

昭和20年代末の教諭は「高校は真に社会的な心技体の3条件を具備して働ける人になるためであり、献身的努力型の職業人を育成すべく、社会と協力していかねばならない」といい、30年代の教諭は「社会は絶えず変化、進展している。その変化の中でやり抜ける力が必要であり、そのために理解や工夫発見の態度で、将来の活動の根源となるよう心掛けて学習すべきだ」と述べている。

このような時代背景の中、本校生徒の進路はどのようになっていたのであろうか。

昭和20年代の「学校要覧」の分類は官立大と新制大となっていたので表6では「四大」にした。パーセンテージの合計が100にならないのは切り捨てや切り上げの他「不詳」があったことによる。

昭和20年代に自営(家事手伝いも含む)の人数が特別多いのは、この頃はまだ高校を卒業したら、家にいて手伝いをしながら稽古事をするというようなことが一般的であったためであろう。

昭和30年代は短大進学者が増加していくのが特徴であるが、これは学校制度の中に短大が定着したことによるものであろう。また、大学進学者の増加とともに、「せめて短大くらいは」という考え方があったからだろう。一方「女に大学は必要ない」という考え方もまだ強くあり、この両方から短大が好まれたのかもしれない。

第4章 1 新制高校発足

(7)制服

いつの時代も制服は女子生徒の大きな関心事である。昭和30(1955)年前後の「学校生活の栞」には、「標準服の色は冬は黒か紺で、衿・カフスの白線は3本、ネクタイは白・黒・紺」とある。この場合の標準服はセーラー服を指すと考えていいだろう。

昭和27年12月改正の「生徒手帳」には「私たちの約束」として、登校する時はできるだけ質素なものを着用し、ソックス、ネクタイは白・黒・紺を原則とする旨が書かれている。制服ははっきりと決まっていたわけではなかった。この頃の卒業アルバムを見ると、セーラー服の着用が非常に多く、背広型の上衣を着ている者はまだ少数であった。このような服装基準の中で、生徒達は昭和26年ごろから制服を強く望み、28年の生徒総会において、形や色はさておいて、制服の制定を可決した。これを受けた翌29年の生徒会によるアンケートでは、「質素なものなら標準服にこだわらなくてもよいということを、生徒心得につけ加えてほしい」という意見がある一方で、「標準服を制服に」という意見もあった。

しかし、次第にセーラー服よりブレザー型の制服の方が好まれるようになってきた。昭和31年11月に行われた風紀委員会によるアンケートでは、全校生徒441名中、制服制定賛成者が380名という結果が出た。これを受ける形で12月1日に行われた生徒総会でも制服の制定を求める結果になった。ここでの制服とはブレザー型のものを指していた。

ここまでブレザー型の制服の制定を生徒が強く望んだのは、関西旅行に行ったとき、セーラー服の高校生がいなかったという理由からであったが、当時の女子生徒にとっては重大な理由だったのである。

こうした生徒側の希望を受け入れる形で、昭和35、6年頃、制服改定委員会が設置され、他校見学等をしながら検討を重ねた結果、37年頃、現在の紺のブレザー型上着と箱ひだスカートという制服に決定した。元教頭の稲葉茂穂によると、その際、以後しばらくの間は服装改定は行わないということが職員、生徒の共通理解であったという(『八十周年記念誌』)。

また、昭和38年頃に夏服も1度作られたらしいが、記録がないので、それがどのようなものであったのかはっきりしない。ただこの夏服は、見本3着の中から生徒が選ぶという形で決まったものであったが、その見本は学校側が一方的に作ったということで不満がおこり、1年程で消えたらしい。結局、冬服の上衣を脱ぐだけというのが夏服となり、これは48年まで続いた。

第4章 2 施設の充実

(1)校内放送の開始

授業でビデオを見たり、CDやカセットを聞いたりということは、現在ではごく普通のことになっているが、50年ほど前は校内放送機器すら満足になかった。

生徒会が組織され、活動が始まって問もない昭和25(1950)年9月、生徒評議会で校内放送設備充実のため、ひとり30円の寄付が提案、決議され、翌日から早速徴集ということになった。学校の設備のために生徒に寄付を募るということは、現在は考えられないことだが、当時はそれ以外に方法がなかったのである。その後もしばらくは、父兄、同窓会、地元等に頼らなければ何もできないような状況であった。

この寄付金で、職員室、運動場、校長室など5ヵ所にスピーカーが設置されることになった。しかしスピーカーの設置は依然廊下だけで、教室や部屋には設置されていなかったため、放送があった時は、廊下に出なければ聞こえなかった。そこで、生徒会としてもスピーカーの教室設置を強く望み、文化祭バザーの収益金により、昭和29年末の冬休みにやっと各教室にスピーカーが設置された。

この放送設備の充実とともに、放送委員会の設置が検討された。この頃の放送は、文化委員が担当していた連絡放送だけであった。昭和29年の生徒会アンケートでも、伝達だけの放送ではなく、放送の統一と充実を文化委員は研究してほしいという意見が出された。このため独立の放送委員会を作り、音楽や放送劇などを企画しようという意見が出てきた。

この流れを受けて、昭和30年、視聴覚委員会が設置され、毎週木曜日に「ホームルームの声」という放送を行うことになった。これは各ホームルームが企画する20分程度の放送で、討論会があったり、放送劇があったりとさまざまだった。また活動を活発化するため、レコードコンサートやスライド製作を企画したり、アナウンスの技術的向上に努めたりした。

この他に昭和30年度には、視聴覚方面が急に注目されることになるできごとがあった。1つは、本校がNHK放送教育の指定校となったことである。指定校になった経緯はわからないが、これが本校の学校放送導入を進めることになったのは確かなようだ。NHKの高校向け放送が開始されたのは、昭和27年頃のことである。本校でもこの放送を授業に導入する計画があり、少しずつ設備を整えていたが、指定校になったことで、設備はさらに充実していったものと思われる。

教科では音楽で「名曲ライブラリー」、国語で「日本の古典」などの番組が使われたが、これらは毎週必ずテープに録音して、授業に使うという方法であった。「青年期の探求」という番組は、ロングホームルーム時に聞き、放送の後、皆でその内容について話し合いをするという方法で、長く使われた。昭和35年の学校要覧「特別教育活動の本年度努力点」に「学校放送『青年期の探求』を聴取させて、後話し合いをさせることによって客観的にものを考える態度を養う」とあり、学校全体で「青年期の探求」を積極的に活用した様子が伺える。

当時の教諭小沼博は、昭和40年「青年期の探究」の番組委員を務め、NHKより感謝状を受けた。

もう1つは茨城県高校視聴覚研究会の会場となったことである。そのため学校としてもいくつかの準備が必要であった。4月に発足した視聴覚委員会の活動が、前述したように積極的であったのも、NHKの指定校を受諾したのも、その一環であったといえる。さらに研究会の直前、11月10日には指導主事を迎えて校内教職員の視聴覚研究会が開かれ、各教科が視聴覚教材によって、いかに教育効果をあげるかということの検討が行われた。まだ視聴覚教育に慣れていない教師達が、周到な準備をして研究会の日を迎えようとしていた様子が伺える。

11月30日、県下各高校から多数の教師が集まり、学習意欲向上のため、視聴覚教育をどのように実践するかということについて、10日の研究会の結果を生かした討議がなされたのである。

第4章 2 施設の充実

(2)講堂建築

講堂建設は既にたびたび懸案されていたが、諸事情によりなかなか具体化しなかった。しかし、昭和15(1941)年10月、ようやく講堂建設が計画され、17年には敷地買収を行った。建設資金としては、この年より入学者から5円ずつを集め、多方面からの寄付も仰ぐことが決められ、建設に向けて着々と準備が進められていた。しかしそのうちに戦争が始まり、講堂建設どころではなくなってしまった。終戦後、講堂建設用に積み立てられた資金は各方面の修理に費やされてしまった上、大変なインフレによって貨幣価値はすっかり下落していた。このため、建設計画は最初から見直しということになったのである。

そこで昭和25年、この年が当初の計画で10年目に当たる年であり、また創立50周年という節目の年でもあったことから、新たに記念事業として講堂建設を行うことになった。計画では建坪180坪(594㎡)、幅10問(18.2m)、奥行18問(32.76m)、高さ41尺(12.42m)、座席1200、ステージ18坪(59.4㎡)という立派なものに決定し、建設費として403万円を見込んだ。県立高校の施設であっても現在のように全額県の資金で建設するわけではない。PTAや地元の負担はかなりのものであった。

昭和26年11月25日、多くの人々の協力で講堂建設に着工、翌27年春に完成した。新制高校となって第4回の卒業式は完成したばかりの講堂で行われた。このときの卒業生の多くは学制制度の変革にあい6年間を本校で過ごしたこともあり、新しい木の香りに満ちた講堂での卒業式は、感激もひとしおだったと思われる。

同年4月9日に創立50周年記念式典と一緒に講堂落成記念式が行われた。翌28年1月22日には哲学者で元文部大臣天野貞祐の記念講演が行われた。

下館に大きなホールがなかったため、本校の講堂は市民ホールの役目もしたのだろう、下館出身の陶芸家板谷波山の祝賀式などにも使用されることになる(「2人の芸術家との関わり」の項参照)。

第4章 2 施設の充実

(3)体育館の建築

昭和30年代初めまでの体育館は講堂を兼ねたもので、本館に隣接して、敷地北東にあった。大正12(1923)年、雨天体操場という名で建設されたもので、広さは152坪(約502㎡)にすぎなかった。壁は板張り、窓は少ない上に小さいものだった。西側には講堂用の舞台があり、他の三方には懸垂用の肋木があった。薄暗い、狭い、暑いというのが、この体育館の難点だった。中でも狭いというのは、30年代後半からの生徒増が予測できていたので大きな問題だった。そのため、新しい体育館が建設されることになった。場所は講堂の西側、名実共に体育館という作りのものであった。

昭和33(1958)年10月15日、関係者の見守るなか、起工式が行われ建設が始まった。建設費は約1556万円で、他の建設の時と同じように地元負担金があり、地元の篤志家、PTA、同窓会から大きな協力を得ての事業であった。広さは342坪(約1130㎡)、三方上部に見物用の手すりつきギャラリーが設けられていた。壁は淡いグリーン、ギャラリーと同じように周囲上部には窓が大きくとられ、非常に明るく開放的な建物で、今までの体育館とは全く異なったものだった。これはまた、県下に誇る体育館でもあった。

竣工式は完成間もない3月26日、多数の来賓を迎えて行われた。式の後には日本大学の学生による体操の模範演技が披露され、新体育館竣工を更に華やいだものにした。

生徒もこの完成を喜び、せめて体育の時だけでも、何も考えずに伸び伸び、思う存分使いたいと思った。

この完成以後、それまでの体育館は旧体育館と呼ばれ、昭和55年永久校舎が建設され、古い校舎がとり壊されるまで使用されていた。

第4章 2 施設の充実

(4)石塀と桜

かつて本校の東側道路沿いには、底辺約3m、高さ約1.5mの土手が築かれ、そこにはヒバが植えられていた。土手の内側には何十本もの桜があった。春にはそれらの桜が見事な花を咲かせて、土手のヒバの緑との問に美しい調和を作り、夏には大きく伸ばした枝が涼しい木陰を作った。

昔、学校といえば、春の桜の情景が思い浮かぶほど、どこの学校にも大きな桜があった。中でも本校の桜は、土手と桜とが作り出す景観から「中館観音より美しい、下館一の桜」といわれたほど素晴らしかった。

しかし、昭和38(1964)年12月、大谷石五段積の塀が238mにわたって築かれたため、土手が消え、この景観は大きく変わることになった。これは東側道路が県道から国道に変更されるにあたって、1.5mほど本校側に拡張されたからであった。この時、土手を新たに築き、以前のように木を植えることも検討されたようだが、年数と手間がかかるということで実現しなかった。またブロック塀も検討されたが、見栄えの点などで大谷石になったらしい。石塀完成の折、桜の木はそのまま内側に残され、その後も毎年美しい花を咲かせたが、土手のあった時の景観には及びもしなかった。

完成した石塀は、当時の在校生からは明るくさっぱりした上、草刈りもなくなったということで非常に歓迎された。塀の総工費は80万円、うち30万円はPTAから出された。またその際に正門、裏門も新しく作られたが、その費用の13万円もPTAからの寄付であった。

石塀はその後、周囲に延長され、昭和40(1965)年11月には北側境界に185m、翌41年6月には南側境界に東から18mは5段積、その先46.15mは6段積のものが作られた。

東側石塀が作られた際にもそのまま残された桜であったが、この桜も消える時がやってきた。校舎(今では旧校舎)が建設されるにあたって、伐採されてしまったのである。その跡には現在の常緑樹が植えられた。桜はなくなってしまったが、それぞれの時代の卒業生にそれぞれの「二高の桜」は生き続けているに違いない。

東側国道も現代の車社会では狭過ぎるということで、また拡張されることになる。東側は三たび変わることになった。昭和50年以降の卒業生には、現在の情景が陵かしく思い出されることになっていくのかもしれない。

第4章 2 施設の充実

(5)図書館の建設

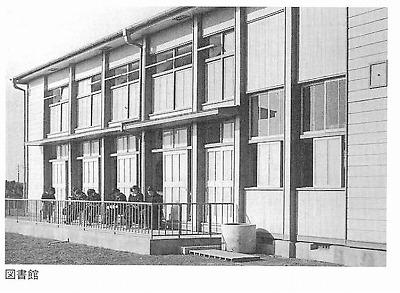

図書館は実科高等女学校時代から校舎の一部に設けられていたが、次第に蔵書数も増え、昭和28(1953)年には約3300冊に達していた。そのため翌29年には2教室が図書館にあてられたが、図書館としての機能を十分に発揮できるまでには至らなかった。

そこで昭和30年、創立50周年記念事業の一つとして、独立の図書館が建設された。通風を考えての高い天井と採光を配慮しての南面総ガラス窓で、2クラスの生徒が同時に利用できる広い閲覧室、ロッカー室、司書室を備え、総面積254㎡、外壁は淡いピンクとクリーム色のモダンな建物だった。

この図書館の完成を記念して、PTA会長宮田市太郎から、前文部大臣松村謙三書の「読破万巻書」の額、田代知子教諭から大理石の図書館門標が寄贈された。これらは現在の図書館でも使われており、門標は木枠が取りつけられて入口に、額は入ってすぐ右側の壁面高くに、それぞれ掛けられている。

図書館の南面にはテラスもあり、そこに椅子を出して、外での読書もできるようになっていた。前の芝生に降りることもできた。穏やかな晴天の日には、読書に、語らいにと、時を過ごす生徒達がいつもあったという。本校の緑が今よりずっと多かった時代、図書館をめぐる伸びやかな青春がくり返されていた。

昭和54年、卒業を間近にした伊藤恵美子(二高31回卒)には図書館に寄せる思い出があった。

この3年間、昼休みや放課後と、図書館に入りびたりだったことには、自分でも驚いてしまう。

夏は、南側の大きなガラス戸がいっぱいに開けられ、時折吹いてくる涼しい風に満悦しながら、小泉八雲の『怪談』を楽しんだ。冬にはストーブを囲んで大好きな北杜夫の『楡家の人々』やマンボウシリーズを、チャイムが鳴ったのも忘れて読みふけったこともある。(「図書館だより」21号)

しかしこの図書館も、伊藤らが卒業していった後、現在の特別教室棟建設のため取り壊された。建設されてからわずか23年後のことだった。

第4章 3 新しい学習活動

(1)入学者の増加と家庭科の廃止

昭和30年代になると「戦後」という言葉がまだ頻繁に使われている一方で、「もはや戦後ではない」という言葉も使われ始めた。「所得倍増」が人々の関心を集め、盛んに言われたのもこの頃である。この言葉に象徴されるように、30年代は経済成長の著しい時代であった。

こうした経済成長を受け、高校進学希望者が徐々に増加していった。加えて、昭和38(1963)年には戦後のベビーブームに生まれた子供達が高校入学の年齢を迎え、高校進学希望者が大幅に増加することも予想されていた。そこで茨城県では、昭和34年に「茨城県高校編成審議会」を作り、高校入学志願者の急増対策を立てた。その対策は、学級増、高校の新設、学級定員の増というものであった。

本校でもこれに沿って、学級定員の増が行われ、それまでの53名から、昭和38年に54名、39年から41年までは55名となった。42年以降は53名、50名、45名と年々減少していった。

一方、学級増は既に昭和28年度で行われ、この時普通科が1クラス増えて7クラス、家庭科と合わせると8クラスあり、36年まで続いた。37年には家庭科の募集は停止され、普通科のみの募集となったが、クラス数はそのままであったため、普通科の実質的な学級増であった。翌年になるとさらに1学級増え9クラスとなった。本校ではこの1学年9クラスが定着し、以後長く続くことになる。

登校風景 正門付近(昭和30年代)

この昭和30年代末から40年代初めにかけて、本校はまさに「すし詰め」という状態であった。現在だったら、教育環境の悪化と非難されるところであろう。しかしそうした中でも生徒達は伸び伸びと過ごし、部活動や学習に励みそれぞれに成果を上げたのである。教室いっぱいの女子生徒を前に戸惑いを覚えたのはむしろ、教師の方であったかもしれない。

ところで、本校の家庭科が廃止に向けて募集を停止したのは、入学者増加対策が始まった頃である。これは家庭科の定員割れといった背景もない中で行われており、事実上、普通科の定員増のための廃止ともいえるものであった。本校の家庭科廃止は県の意向であったろうが、本校でもそれを受け入れようという流れがあったのだろう。廃止までどのような経緯をたどったのか、その具体的な理由がなんだったのかは、現在では一切わからない。ただ廃止時期から考えると普通科定員の増加対策と無関係ではない。県が大学進学率を高める一環として、旧高等女学校であった本校にそれを求めたのかもしれない。近隣の結城二、下妻二にも家庭科があったことから、地域内に家庭科が多いと考えられたのかもしれない。

これらの家庭科廃止の理由はいずれも推測に過ぎないが、時代の流れの中で、本校に新しい何かを期待してとられた方法だったのではないだろうか。

第4章 3 新しい学習活動

(2)選択制と自由研究

生徒の個性と目的に応じて、学びたい科目を生徒自身で選ぶという選択制が昭和23(1948)年から始まったのは前述の通りである。26年頃を例にとってみると、国語、保健体育、一般社会だけが必修で、これらを含めて年間23~32単位を履修していた。しかも当時、履習について学校側ではあまり調整した様子は見受けられない。

したがって、生徒一人ひとりによって1日の中で授業のある時間、ない時間がまちまちだった。人数によっては時には学年の枠をとりはらって、授業のない生徒に教室が割り当てられ、その時間は各自がそれぞれの学習を自習していた。一方、授業によっては教室に入りきれない生徒も出てくる始末であった。こうした場合にも、学校が何らかの対策を考えた様子はなく、うろうろする生徒も出てしまったようであった。

一方、自由研究は、昭和22年頃から個人やグループで盛んになり、長期休業中の研究とともに活発に行われた。夏休み前には教科毎に課題が発表されたが、それぞれをこなしていくのは大変だったろうと思われる内容のものが多かった。こうした研究成果は掲示されたり、「恵幸」に掲載されたりという形で発表された。また夏休みの自由研究の優秀作品には文化委員会から賞も出されている。

研究内容は多岐にわたり、題名を見る限り、高い意識と意欲をもって取り組まれたと思われるものが多い。いくつかを「恵幸」4号から紹介してみよう。

「源氏物語に描かれた平安時代の貴族生活」3年 秋山静江

「日本に於ける宗教の歴史」 3年 飯田知恵子

「坊っちゃんのシナリオ化」 3年 丸山滋子

「合作舌切雀の英訳」 2年 鈴木春子 増渕スミ子

「尾瀬について」 3年 安達かつ子

こういう形で「恵幸」に掲載され、そこに担当教諭の評が簡単につけられているだけで、現在、その内容を知ることができないのは非常に残念である。

この他に植物採集の課題などがあったが、この課題はいつのころからか、1年生の夏休みに出されるのが慣例のようになった。昭和40年代の卒業生にもこの宿題の記憶があることから、かなり長く続いたものと思われる。

第4章 3 新しい学習活動

(3)短命だった週5日制

平成11(1999)年5月5日付けの朝日新聞に「学校5日制終戦直後にもあった」という記事が掲載された。そこでは公立小学校の週5日制がとり上げられており、占領軍の後押しにより、昭和22(1947)年から27年ごろまで23都県で実施されたが、2年目ごろから批判を浴び、取り止められたというものであった。

本県の高校における週5日制実施までのいきさつについては『水農史』にかなり詳細に書かれている。

昭和25年1月31日、市内高校長を水戸二高に召集し、フォックス博士から改めて5日制実施に関する督促をうけた。つまり民主主義教育の要領は学生・生徒の自学自習を奨励することにあり、同時に教師自身の研修の時間を持つことである。5日制こそこの目的を達成する最良の方法である。

2月6日、「5日制に関する協議会」を開いてとりあえず昭和25年度の新学期から実施することを決定した (中略)

2月7日、水戸二高で市内高校長と教頭の合同会議をもった結果、原則として各校とも5日制を採用することにした。

3月17日、県下各高校長を水戸二高に召集し、フォックス博士から5日制の実施を勧告された。

このようにして、昭和25年、ともかくも県下各高校は週5日制の実施に踏み切った。

本校でも同年から週5日制が始まり、昭和29年頃まで続けられた。

週5日制で休日となった土曜日の利用方法を見ると、休日とはいえ決して休息の日とは考えていないことが、いかにもこの時代らしく面白い。たとえば生徒の場合では自由研究やクラブ活動、ホームプロジェクトや農繁期の手伝いなどに使うことがあげられ、教師の場合でも研修、生徒指導、クラブ指導などに使うことが考えられていた。

実施にあたっては84%の父兄から賛成を得、5月から9月の問という期間限定で行われた。これに関連して、昭和25年10月発行の「恵幸」4号に次のような記事がある。

今迄生徒及び父兄の多数の希望と職員の講習会出席の為5日制が実施されていたが、サマータイムも終ったので遠方よりの通学生の夕刻下校の危険を考え6日制に復帰した。授業終了は月火木金、2時30分、水曜1時35分、土曜12時10分であり、下校時間は4時で、それ以後残る時には居残り許可証が必要である。

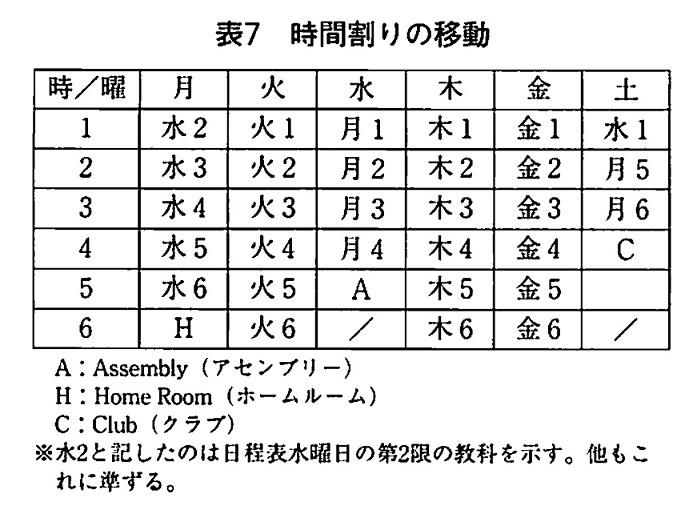

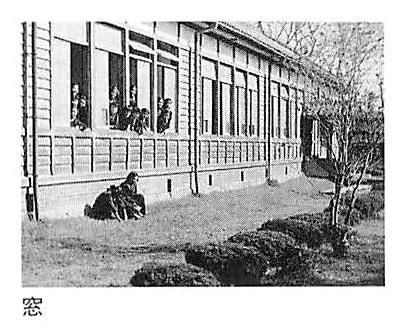

この期間限定という変則的な週5日制を実施するために、時間割には工夫がしてあり、週6日制に戻っても時間割はそのまま使えるようになっていた(表7)。この時間割は毎年少しの変更はあるものの昭和29年まで使われていた。

下館一高でも週5日制が実施されたが、昭和23年10月から24年11月までの約1年間に過ぎなかった(『下館一高旧制中等学校編』)。週5日制は前出の朝日新聞記事や下館一高にみるように、定着することなく、すぐ取り止められてしまった。本校での5年間の実施は、全国でも長く続いた方だと思われるが、5月から9月までという期間に限って5日制を行ったからではないだろうか。

第4章 3 新しい学習活動

(4)ホームプロジェクト

プロジェクト・メソッドという学習方法がある。これはアメリカで提唱されたもので、生徒が自発的に計画し、実践して具体的な成果を伴う学習活動、わかりやすくいえば、学校で学習したことを生活と結びつけ、体験や活動を通して学んだことを身につけるということである。

アメリカで行われていたもので、戦後間もなく日本の学校でも行われることになったものの一つにホームプロジェクト(以下H・Pと記す)がある。これはプロジェクト・メソッドに基づく学習で、本校でも「創意工夫を促す生産教育」の一環として取り入れられ、昭和25(1950)年から実施されている。

H・Pは「一般家庭Ⅰ・Ⅱ」を履修していた生徒全員が、家庭や地域の生活改善と合理化を目的に、費用があまりかからず自分の手でできるものに限定して取り組んだ。

H・Pが実施されることになった当初、学校として大変力を入れていたと思われることがいくつかある。たとえば、H・P担当教諭が夏休みや休みの土曜日に、指導のため家庭訪問まで行ったということ、H・Pの発表会は保護者を招待して行ったこと、週5日制の教育効果に、H・Pのための時間ができるとあげていることなどである。また、校長、H・P担当教諭とともに保健所長、町婦人会長、同窓会代表2名、父兄代表3名をメンバーとする顧問委員会も作られていた。

顧問教諭とともに地域社会に出ていき、母親達と一緒に食生活の改善に取り組んだH・P(昭和37年)もあった。その時のプロジェクト発表は県で2位に入賞した。その後も県では何度も入賞しており、全国大会(平成3年、熊本大会)に出場したこともある(第6章「多岐にわたる家庭クラブ活動」の項参照)。

第4章 3 新しい学習活動

(5)家庭クラブの設立

昭和26(1951)年頃、創立50周年を迎えるにあたって、「一般家庭」「被服選択」の普通科生徒と家庭科生徒をひとまとまりとするクラブの設立が計画されていた。

2年後の昭和28年11月9日、本校でも家庭クラブが設立され、全国的組織である家庭クラブ(昭和25年設立)に加入した。しかし、最初は家庭科の生徒だけで、普通科の「一般家庭」を履修する者が家庭クラブに加入したのは翌29年であった。

このクラブは「家庭生活を明るく民主的に発展させること、家庭、学校、社会生活において創造力を発展させ、その改善をはかること、家庭、学校、社会、国家に奉仕する態度を養うこと」などを目標とした。つまり学校の家庭科学習を地域社会で生かし、地域生活の質の向上に役立て、さらに社会で奉仕活動をしていくためのクラブということになろう。

設立当初の活動には、各種行事の受付案内や接待、学校の美化、発表会、クラブ員のレクリェーションそして施設慰問や災害罹災者への援助などがあった。

昭和30年代に入るとそうした活動が本格化した。そのうちのいくつかをあげてみると、育成園訪問、夏休み中の校内清掃、宿直用ふとんの縫返し、新潟市火災(昭和30年)・北海道冷害・九州水害への衣類、文房具、見舞金などの送付、クラブ資金の獲得のための昼食パンの販売、入試時の父兄接待といったものがあった。

第4章 3 新しい学習活動

(6)再開された運動会

戦後第1回の運動会は昭和21(1946)年10月に行われた。戦争中さつま芋畑と化した運動場を本来の姿に戻して開かれた運動会は、快晴に恵まれ盛会であった。終戦からわずか1年しかたっていない時のことである。種目内容という点では現在とは比べようもないが、生徒達の気持ちはさぞ晴れやかなものであったろうと想像できる。

この第1回のものについては詳しい資料はないが、それから7年後の昭和28年の運動会については「恵幸」に詳細な記事がある。

その年は10月25日の日曜日(以後中止するまで日曜日に行われた)に、快晴の下で運動会が開催された。運動会がいつも日曜日に行われたということは、公開を意味しているのだろうが、当時は文化祭と違って訪れる見学者はそれほど多くはなかった。この頃の10月といえば、秋の農繁期である。生徒の父兄には農業を営む者が多かったから、娘の運動会見学どころではなかったのである。

主な種目はダンス、鈴割り、仮装行列、タンブリング、3000mリレーなどで、全校生に職員も加わって「五木の子守歌」も踊った。こうしてみると、なかなか多彩な内容と思えるが、「ボールを主とする平凡な競技が多く、プログラムは改善すべき点がある」と反省している。ただ進行から後片付けまで、順調に行われ、満足できる運動会のようであった。

競技の賞品は、町の商店から提供してもらうことで準備されたらしいが、快く協力してくれる商店ばかりとは限らず、係の生徒達は苦労したらしい。

また、運動会の花形の係の一つでもある放送係がなく、そのことも反省している。一方で、「号外」が出版委員会の手で発行され、運動会への興味が深まったとし、このアイディアは成功だったと評価している。ちなみにこの号外発行は昭和30年代まで続いた。

昭和30年になると、生徒の手によって放送も行われるようになり、運動会もさらに充実した。種目も対抗のものが多くなり、クラス対抗はもとより、教員も加わっての学年対抗リレー、クラブ対抗リレーなども始まった。近隣の中学生を招待しての400mリレーもあった。

種目は毎年多少の変更があったものの、人気種目は恒例となり、中でもクラス対抗3000mリレーと、3年生による仮装行列は呼び物であった。

その仮装行列ではどのようなものが出たのか、昭和39年のものを紹介してみよう。

1組 コンビパレード おみこし野郎

2組 清水次郎長

3組 オリンピックに結ぶ恋

4組 日本文学史

5組 赤穂浪士

6組 江戸の華

7組江戸のある日ある時

8組 まとめてめんどう見たよ

仮装行列とはいっても、ただ歩くのではなく、演技を伴い、観客を喜ばせたものもあった。この年の出版委員会が行った人気投票によると、1位は「八岐のおろち」のアイディアが良かったということで「日本文学史」、2位は「コンビパレード・おみこし野郎」と「清水次郎長」「赤穂浪士」の3クラス、3位は「江戸の華」という結果だった。そして1位のクラスには出版委員会より花束が贈呈された(「恵幸」81号)。仮装の賞品は決まっておらず、なかにはアンパンをもらったという卒業生もいる。 またこの年は10月に東京オリンピックがあったため、入場行進ではオリンピックの開会式の行進曲が使われたり、午後の部の最初には、聖火リレーで下館通過の際使用されたオリンピックトーチを使っての「聖火」が登場するなど、オリンピックに合わせた運動会となり、なかなかの人気であった。ただし「聖火」は用務員室で炭火から採火されたという。炭火というのもまた時代を感じさせておもしろい。

第4章 3 新しい学習活動

(7)文化祭の始まり

昭和25(1950)年に12月7、8、9、13の4日間にわたって行われた学芸音楽会という行事があった。内容は7日が三宅藤九郎らによる「末広がり」「棒しばり」といった狂言公演と、町内有志による連吟、仕舞、8日は午前中にPTA総会、午後がホームプロジェクトの発表と英語劇や演劇などの学芸会と、一日を通じての展示、9日は午前が音楽クラブの合唱、午後が砂原美知子の音楽会、13日は再び演劇を中心とする学芸会であった(「恵幸」6号)。

これを見る限り、後の文化祭とほぼ同じ内容といってよいだろう。また8日はPTA総会に合わせた日程で、公開されたようである。こうしたことから、名称こそ違うものの、本校では昭和25年には文化祭が行われていたと考えられる。しかしそれがいつから始められたのかを示す資料は残されていない。

現存する戦後の行事予定表で一番古いのは、昭和27年度のものだが、そこにはまだ学芸会という名称が記されており、文化祭という名称が出てくるのは翌28年度からである。28年度の文化祭の様子を「恵幸」から拾ってみよう。

この年も12月に行われ、5、6、7の3日間であったが、これでも例年より早い時期だったという。1日目が校内、2日目が公開、3日目が音楽会で、3日間で行われるときは、その後もだいたいこうした日程であった。学芸会場は講堂で、音楽クラブの合唱、ダンスクラブの発表、文芸部と演劇部の劇があった。文芸部が演劇というのも何か妙な感じを受けるが、脚本を部員達が書き、それを上演するというもので、あくまでも脚本に重点を置いているということが、演劇部の劇と異なる点であった。展覧会会場では書道、絵画、図表、統計等が発表展示された。またこの会場では恒例のバザーもあったが、この年は、被服の授業で作った子供服やエプロンといったものが、他の一般商品と共に並べられ評判が良かった。また家庭クラブのコーヒー店や3年生のうどん店も人気があった。

この年も12月に行われ、5、6、7の3日間であったが、これでも例年より早い時期だったという。1日目が校内、2日目が公開、3日目が音楽会で、3日間で行われるときは、その後もだいたいこうした日程であった。学芸会場は講堂で、音楽クラブの合唱、ダンスクラブの発表、文芸部と演劇部の劇があった。文芸部が演劇というのも何か妙な感じを受けるが、脚本を部員達が書き、それを上演するというもので、あくまでも脚本に重点を置いているということが、演劇部の劇と異なる点であった。展覧会会場では書道、絵画、図表、統計等が発表展示された。またこの会場では恒例のバザーもあったが、この年は、被服の授業で作った子供服やエプロンといったものが、他の一般商品と共に並べられ評判が良かった。また家庭クラブのコーヒー店や3年生のうどん店も人気があった。

3日目の音楽会では、午前中に音楽クラブの合唱があったが、前日の6日、NHK全国唱歌コンクールで、全国3位入賞という快挙を成し遂げた直後とあって、クラブ員達は張り切っていたという。午後の部ではテノールの木下保やバイオリンの藤井昌子らの演奏があり、聴衆は大いに満足した1日だった。

このように、本校の文化祭では展示や発表に加えて、プロによる音楽会を組み入れるやり方が長く続いた。日程は3日間だったり、2日間だったりで固定されてはいなかったが、11月に行われることがほとんどだった。

第4章 3 新しい学習活動

(8)音楽会,講演会の開始

本校では昭和初期から音楽会や講演会が行われていた(第3章「多彩な文化活動」の項参照)。そうした伝統を受け継いだのだろう、いまだ戦後の様相が色濃く残っていた時代ではあったが、昭和22(1947)年ごろから講演会や音楽会を毎年のように開くようになった。

当時本校を訪れた音楽家や講師は第一線で活躍中の人々やその後著名になった人達が多く、招いた学校側の意気込みとそれに応えて来校してくれた人達の熱意があって、実現できたと考えられる。 こうした一流の音楽や講演に接した生徒達の心には強い印象を残した。当時の「恵幸」には、音楽会では、「何もかも清められるよう」(30号)、講演会では、「ぐんぐんひきつけられた」(82号)というような感想が述べられている。

第4章 3 新しい学習活動

(9)学校行事の数々

文化祭、運動会の他に、いくつもの行事が行われていた頃があった。それらの中には20年、30年と続いたもの、2、3年で消えてしまったもの、名称を変えて現在まで続いているものなどさまざまである。昭和20年から30年代に始まった行事のいくつかを紹介してみよう。

[校内弁論大会] 昭和26年~53年

各クラスから代表者が出て、その弁論を競うというもの。自己の生活と関連した内容で、深くほり下げられたものが、当然のことながら良い結果につながった。さらに弁論であるため、内容だけでなく、よく覚えて話すこと、全身で語ること、音声なども審査のポイントになった。

弁論は、社会に関心を持ったり、自己の考えをきちんとまとめ、人々に自分の音声で的確に伝えなければならない。生徒達にとっては大勢の前で話し、かつ自分の考えをはっきり伝えるという点で、大いに効果があったろう。この催しに活気があった頃は、弁論部があちこちの大会で活躍していた時期でもあった。

[マラソン大会] 昭和26年~47年

当初、マラソン大会は歩走会という名称であった。その頃は、折本起点に小塙経由で本校まで5kmコースか6kmコースを80分以内に戻るというものであった。恐らくコースの長短は本人の体力と自信で選ばれたのだろう。途中歩いても、時間内に戻れば良かったようだ。第2回では負傷者が出たが、第3回の折には脱落者はなかった(「恵幸」31号)。

昭和29年になると歩走会は強歩会という名称に変更された。これは21.3kmを文字どおり強歩するもので、31年まで一時的に実施された。強歩会に変更されたのは、評議員から歩走会中止の申し入れがあったこと、コースの交通量が増加したこと、などの理由からであった。強歩会のコースがどこであったのかはわからない。

マラソン大会という名称になったのは昭和30年頃のことである。勤行川を渡って、小林の集落を抜け、八軒を通り高島で西に向かい、勤行川沿いを少し走り、中館観音前の参道に出て、学校に戻ってくるというコースであった。体育の授業の折、勤行川沿いを走って練習するものの、本番はかなりきつく、生徒からは嫌われた行事だった。

このためか昭和47年、廃止されることになった。また、20年代末でさえ、交通量の増加が原因で強歩に行事内容が変更になったほどであったから、学校前の国道を横断するマラソンのコースの問題も廃止の理由になったのかもしれない。

[球技大会] 昭和26年頃~現在

校内体育会という行事が1年間に何回も行われていた頃があった。たとえば昭和27年には4回、30年には7回も行われた記録がある。当時は毎月行いたいという希望もあったというが、このように何回もできたのは、集会の時間が設けられていた頃のことであり、その時間を利用するという形であったからだと思われる。

体育大会での種目はバスケット、卓球、テニス、バレーといったもので、クラス対抗で行われた。昭和32年になると球技会という名称が使われるようになった。この年の「学校要覧」には校内体育会の名称はなく、球技会が数回出てくる。校内体育会と球技会は同じようなものと考えてもよいだろう。翌33年には球技会は年1回となり、現在のようになったと思われる。

体育大会での種目はバスケット、卓球、テニス、バレーといったもので、クラス対抗で行われた。昭和32年になると球技会という名称が使われるようになった。この年の「学校要覧」には校内体育会の名称はなく、球技会が数回出てくる。校内体育会と球技会は同じようなものと考えてもよいだろう。翌33年には球技会は年1回となり、現在のようになったと思われる。

第4章 3 新しい学習活動

(10)多すぎた学校行事

これまで記述してきたような学校行事は、ある意味で学校生活に区切りをつけ学校や生徒を活性化するものであるが、多すぎると生徒達にとってマイナスに作用することもある。昭和20年代末、生徒達から多すぎる学校行事に対して批判の声があげられるようになった。

昭和28(1953)年12月発行の「恵幸」30号「1953年を顧みて」のなかでは、2学期は行事に追い立てられているということが語られ、3年生からはじっくり腰を落ち着けたいという要望が述べられている。 続いて、昭和31年1月発行の「恵幸」44号に「年間行事を整理せよ」という論説が掲載された。これは「夏休み以後、行事続きで、大小いろいろだが20の行事を動かしてきた。

一方、校則改正もあり委員の仕事が重複し、生徒の負担が多過ぎる。限度を越して学習状態にまで悪影響があっては、行事の意味がない。行事の整理を提案する」という主旨のものであった。

問題となった昭和30年度9月以降の学校行事は以下のようなものであった。

9月 図書館竣工式 後期生徒会役員選挙 校内体育大会 第1学期終了式

10月 運動会準備 運動会予行演習 秋季大運動会

11月 校内視聴覚研究協議会 映画鑑賞 全校生遠足

12月 文化祭準備 文化祭 防火に関する講話

1月 祝賀式 校内体育大会 英語弁論大会 県下弁論大会

2月 ダンス鑑賞会 講演会

こうしてみると、この年度だけの行事、たとえば図書館竣工式、校内視聴覚研究協議会などがあるとはいえ、確かに多い。運動会があるにもかかわらず、その他に校内体育大会が2回もあるというような、今から見ると奇異に映る部分もある。

この年はあまりにも行事が多過ぎて消化しきれず、体育大会は実際には1月に持ち越されてしまった。また文化祭は12月10・11日の両日に行われたが、展覧会への出品作品が少なかったのは、行事続きのため、生徒も教師も作品を制作する余裕がなかったからだという。

翌年、こうした生徒の要望も受け入れられ、行事は一気に少なくなった。予定表に書かれた31年度の9月以降の行事は、前年度の約半分であった。

当時の行事のなかで現在から見て面白いものは、1学期に1、2回の茶摘みの行事があったことである。詳細は分からないが、かつてグランドの周囲などにお茶の木が植えられていたので、そこの茶摘みをしたものと思われる。ここで摘まれた茶が、校内での消費を賄ったのであろうか。

第4章 4 生徒の自治

(1)生徒会の発足

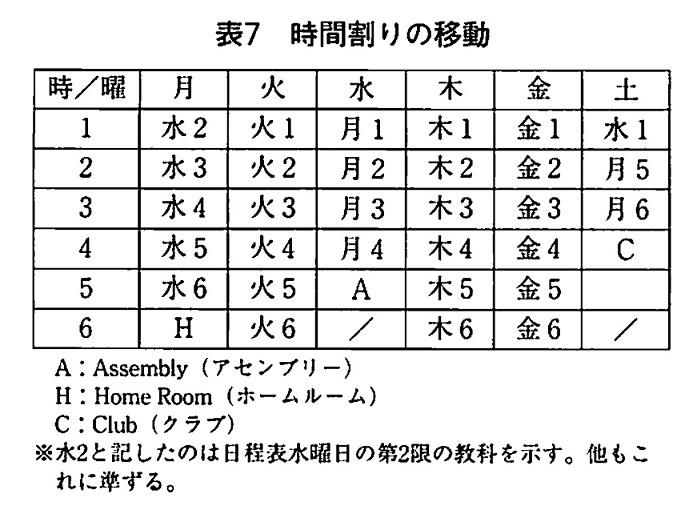

昭和24(1949)年、これまであった学校自治会が発展する形で生徒会が組織され、生徒評議会、各種委員会、ホームルーム、クラブ、生徒集会の機関が置かれた。会則も翌年には整い、生徒の自治が少しずつ歩み始めたのである。

当初、生徒会長は最上級生に限られ、役員は選挙委員会から推薦された者の中から選ばれた。選挙は、主に体育館に1ヵ所だけ設けられた投票所に行って投票しており、現在のように各クラスで一斉にというものではなかった。このため投票から開票までは1日がかりであった。

こうして会長以下役員が決まり、生徒の手による生徒会が始まったが、実際は手探りの状態であった。そこで、参考にするため各学期に1回程度、教師に引率された生徒会役員やホームルーム役員が他校見学に行った。またこうした見学が、委員会独自で行われることもあった。いずれの場合も、見学校の施設の素晴らしさに驚いたり、自分の学校では無理と諦めたり、取り入れようと意欲を燃やしたりしていたようである。帰校後、この見学結果は生徒集会で報告され、本校の生徒会活動に生かされた。

このころの見学先をいくつかあげると、宇都宮女子高(栃木)、足利女子高(栃木)、忍岡高校(東京)、白鷗高校(東京)、自由学園(東京)、玉川学園(東京)、成城学園(東京)などであった。いずれも女子の名門校や、大正の自由教育を継承する有名校ばかりであった。

戦前戦中の締め付けられた教育から自由な教育になり、生徒の手による学校を創りあげようということで始まった生徒会。いくつかの学校を見学した生徒達が、他校に学んだものは非常に大きいものであった。自由に伸び伸び学ぶ私立の生徒達は、当時の本校生徒の目に眩しく映ったのである。

第4章 4 生徒の自治

(2)生徒集会

生徒会と同じく昭和24(1949)年から始まった生徒集会は「アセンブリー」とよばれ、毎週1時間がそれに当てられた。集会は生徒会やホームルームの意向をとり入れて集会委員会がその日程等を計画し、内容は前の週に掲示して全校生に予告された。委員会の運営は委員が自主的に行い、毎週1回昼食時、定例委員会を開いて、今週の反省と来週の計画等について話し合いが行われた。

集会の内容は、クラブや各部の研究発表、当面の諸問題についての討論会、発表会、合唱練習、生徒会に関すること、学校長の話、など多彩であった。

昭和25年度の「学校要覧」によれば、4月から6月までの予定は次のようなものであった。

1.生徒通学組合編成(4/17)

1.生徒会について(生徒会長、委員4/24)

1.新憲法と私達(思想班5/1)

1.校歌合唱練習(音楽班5/8)

1.ファッションコンクール見学発表(家庭科5/15)

1.私達の希望を語る(座談会、1・2・3年代表5/22)

1.忍岡高校参観報告(生徒委員5/29)

1.私達の健康(衛生部生徒6/5)

教師の指導があったとはいえ、4月から3カ月の間にこれだけのことが生徒の手によって行われていたのである。このことは、当時の生徒の自治意識の高さを示している。

また生徒会の組織ができると同時に出版委員会も作られ、昭和25年、学校新聞「恵幸」が発刊された。当初は年7回の発行とされた(「学校新聞『恵幸』の発刊」の項参照)。

第4章 4 生徒の自治

(3)生徒手帳と校則

新制高校となり、学校等から厳しく規制されていた高女時代とは違って、生徒自身の手によって自分達の生活を定めようという動きが活発になった。これを受けて、本校でも生徒の意志を尊重した生徒手帳を作成することとなった。

昭和25(1950)年、生徒心得起草委員会が作られ、そこで生徒心得がまとめられることになった。他の項目については既に決まっていたので、この生徒心得がまとまれば、生徒手帳の誕生となる。当時の生徒達は生徒会が合理的に運営でき、新しい学校が建設される指針になるような生徒手帳を作ろうと意欲に燃えていた。この手帳は成田高校(千葉県)のものを参考にしていた。予定の内容項目は次のようなものであった。

1.生徒会について

2.生徒会会則

3.生徒心得

4.週番規定

5.PTA規則

6.図書閲覧規定

7.委員会細則

当時の生徒手帳は現存していないため詳細はわからないが、昭和27年早くも、このなかの生徒会会則や「私達の約束」(生徒心得)の一部改正を求める声が出てきた。

生徒会会則については総会設置を入れるということで、翌28年1月14日に改正された。また、「私達の約束」の改正点は、当時暖房設備が全くなかったため、オーバーやトッパーの授業中の着用を認めてほしいという要望だったが、これは認められなかった。29年には、生徒会長や委員会委員長を最高学年から選出するという条文に対する改正意見が出され、これはすぐに改正された。

これ以後も、生徒手帳の中身は何度か改正されたと思われるが、その改正はだんだん「私達の約束」が中心となっていった。昭和42年には「私達の約束」をもう一度考え直そうという大きな動きが出ることになる。その後の改正は、時代を反映し、服装規定に関する部分が多くなっていった。

第4章 5 数々の文化活動

(1)気象観測班の褒章

本校の気象観測班は、昭和21(1946)年から毎日午前10時に、気象観測を行いその結果を水戸測候所に報告するという、地味で目立たない仕事を続けてきた。25年、その功績に対し東京中央気象台から褒賞が与えられた。1日も欠かさず決まった時間に観測することが観測の鉄則であっても、それは第三者の想像以上に根気のいることである。観測が毎日続けられたのは、生徒の努力も当然だが、顧問の化学教諭横瀬杜美也の力が非常に大きいからであった。褒賞を伝える同年12月発行の「恵幸」6号には「常に生徒を指導すると共に御自身でこの仕事に当たって居られた顧問の横瀬先生」とある。

本校の気象観測が、いつからなぜ始まったものかは不明である。ただ、現存する昭和11年から13年10月までの観測簿には、「気象観測施行手続」という、綿密な観測の基準方法が記された1枚の用紙が入っている。観測簿記録欄は粗悪な用紙にガリ版刷りされたものだが、「手続」の用紙は上質のものできちんと印刷されたものである。これを見る限り本校で作成されたものとは思えず、その頃から既に依頼されて観測をしていたと考えられる。

また、昭和22年の「要覧」によると、筑波山測候所の観測の一部も分担していたようである。さらにこの年の7月20日から8月20日までの雷雨観測は学術振興会雷防止分科会の委嘱を受けたものだった。この観測は、雷雨の降り始めと終りの時刻、降雨最強時刻、雷去来の方向、最後時刻、電光雷鳴の時刻と方位を観測するもので、15の町村に生徒委員を認定して行った。

このような観測結果は図表にし、この地方の気象一般として生徒に知らせていた。

気象観測という非常に地道な仕事に関する資料は少なく、昭和11年から13年までの観測簿が一冊残っているのと、25年に褒賞を受けたことに関するものだけであるが、かなり長く続けられたと考えられる。観測の場ともいうべき百葉箱は、40年代前半でその役目を終えたらしく、現存はしていない。

第4章 5 数々の文化活動

(2)学校新聞「恵幸」の発刊

出版委員会の結成は他の委員会と同じように昭和25(1950)年のことであった。現在、保管されている「恵幸」は同年10月10日発行の第4号からである。毎年の発行回数は全号揃って保存されていないためはっきりしないが、25年度は7回、翌26年度は8回、27年度、28年度はそれぞれ8回ないし、9回と思われる。29年度は同年発行の「恵幸」34号に掲載された各種委員会委員長の座談会に、出版委員長が「予算の関係で7回にされてしまった」という発言があることから7回だったようだ。

しかし、このように2カ月に1度、もしくは3カ月に2度というペースで「恵幸」の発行を続けた出版委員達の負担は大きく、暗くなるまで編集作業に追われることもしばしばであった。29年3月17日発行の32号には出版委員としての役割を間もなく終えようとしているある委員が、「出版委員としての任務も今号を以て終るのだと思うと、何事もなし得なかった悔の念より先に、解放された気分になります。それ程この仕事は私にとって重荷だったのでしょう」と正直な思いを書いている。

この委員はまた、予算が少ないため、大判の要望があってもそれに応えることができなかったことを嘆いている。不足する費用は、市内商店の広告にも頼っていた。ただ、大判にできなかったのは予算のためばかりではなく、地元に大判を印刷できる所がなかったということにもよる。25年度は宇都宮の印刷所に依頼していた。

先に述べた34号掲載の委員長座談会においては、出版委員長からは報告的なものから脱しきれないことを反省し、よい新聞を作るよう努力したいということが述べられ、他の委員長からは、全生徒の結びつきを強くするような役割を新聞がやってほしいという要望も出されていた。

発行当初の「恵幸」の編集や記事をみると、その頃の出版委員の意識にはかなり高いものがあったことが伺える。当時の生徒達の自治意識の強さを反映していると思われる。

その後、校内の報告的な記事に加えて、内容に新しい試みをしながら現在まで発行が続けられた。昭和20年代、30年代から現在まで続いている特徴的なものとして、離任新任の先生紹介と「光と影」という教師紹介の特別欄がある。これは出版委員の質問に答える形で、教師の学生時代を語ってもらうものである。現在「恵幸」は予算の関係もあって年1回の発行となっている。

昭和39年の第3回茨城県高等学校新聞コンクールで、同年6月5日発行の80号が優秀校8校の1つに選ばれた。講評は、全般によいが、特に文化欄が光っているということだった。その文化欄には、「ヴィーナスに魅せられて」「私の一冊の本」「校外散歩中館観音」「高校生活の印象」「職場からの便り」といった記事が掲載されていた。

この入選は委員達の大きな励みになった。その喜びを「恵幸」81号の編集後記で「放課後うす暗くなる頃まで編集していたことや、記事がなかなかまとまらなかった苦しみなどがいっぺんに吹きとんでしまった。理性にうったえ、学校生活を楽しくさせる新聞を作りたい」と記している。

第4章 5 数々の文化活動

(3)文芸誌『わか竹』

『わか竹』の歴史は古く、創刊は昭和23(1948)年まで遡る。「その幹は細く、その葉は貧しくともその名の如くすこやかに若々しくあれ、如何なる風にも雪にもためらわず」と願い高く始まった。創刊号、2号は謄写版刷りの小冊子であったが、3号からは印刷製本となった。表紙もいろいろ工夫がなされた様子が伺えるが、24年発行の3、4号は当時本校近くに住んでいた日本画家岩淵芳華(「2人の芸術家との関わり」の項参照)の手による竹の絵であった。一地方の高校の文芸誌に、このような一流の画家が表紙絵を描いてくれたことで、部員達の感激、喜びに格別のものがあったに違いない。

書くということはいつでも抵抗を伴う作業である。創作、随想、短歌や詩ばかりでなく、創刊当初は手紙や日記も多かった。書きやすいものから書くことで抵抗をとり除き、書くことの質を高める役割もしていたろう。

こうして書かれた作品は、たとえ個人的問題であっても、本校の生徒達がどのようなことを考え、何を感じていたのかを示している。そしてそこにはその頃特有の考え方や、いつの世にも変わらない若者の悩みや生活を見ることができるのである。

『わか竹』は当初は年に3回ほど発行されたがその資金は主に広告収入に頼っていた。その資金集めも最初のころは容易ではなかったらしく、部員と教師が広告をとるため、放課後から夜の8時ごろまで空腹をおさえながら商店をまわったこともあった。それが、『わか竹』が成長期に入ると各商店が広告紙面の奪い合いをするほどになったという(当時の顧問教諭鷺谷義雄談)。このため、創刊号の広告はわずか5店にすぎなかったが、5年後には約4倍の20店にもなった。こうした昭和20年代、30年代の店名の広告を見るとなかなか興味深いものがある。それは商品や店のキャッチフレーズだったり、広告のレイアウトだったりするが、現在は見られない店もいくつかあって、ちょっとした「下館の商店史」といった感である。

昭和31(1956)年3月には、雑誌『学校時代』文芸誌コンクールで『わか竹』が全国で5位、また個人として2年高橋澄江(二高8回卒)の短歌が3位に入賞した。

『わか竹』はその後、昭和40年代前半まで成長を続け、『わか竹賞』を設けたり、批評会をしたり、また生徒の手による漢詩翻訳を載せたりといったいくつかの試みもなされた。40年代後半になると安定期に入ったようで、これ以後特に新しい試みはみられない。さらに平成に入ると、文芸部の活動は他のいくつかの部に見られるように、やや低調になってしまった。しかし、ある時期、『わか竹』が多数の女生徒の青春を燃焼させる場であったことは確かなようだ。

第4章 5 数々の文化活動

(4)文化クラブの小旅行

昭和20年代から40年代前半にかけて、文化クラブの小旅行が盛んに行われた。この小旅行は夏休みに2、3泊で実施され、各クラブがそれぞれ思い思いの所に出かけていた。小旅行が盛んだった頃はクラブ活動もまた活気があった時だった。

クラブ旅行の比較的早い例は、生物クラブの採集旅行で、第1回は昭和24(1949)年のことであった。当時生物クラブの顧問の一人に大学を出て間もない教諭久保欣一(後第20代校長)がいた。久保は当時を回想して、「『植物採集』に関心があって、自分の採集旅行を計画した折、クラブの熱心な生徒を連れて行きたいと思ったのが、旅行のきっかけだった」と語っている。

昭和20年代といえば、大人でさえまだ旅行などあまりしなかった時代である。ましてや高校生だけの旅行など考えられなかった。そうした実情を考えて、修学旅行や遠足とは一味違った小旅行をクラブの中で企画し、引率していったのではないだろうか。生物クラブの採集旅行などをきっかけに、いくつかのクラブで旅行が始められ、しばらくの間続いたものらしい。40年のものをみると、旅行のネーミングもよく、内容も少し見えてくる。これらは全部2泊3日で行われた。

地理クラブ巡検旅行 27名 引率者3名

郡山~菅谷~江田~植田~磐城根岸

山また山の中を行き、鐘乳洞見学

美術クラブ写生旅行 24名 引率者3名

日光~霧降高原~中禅寺湖

雨のスケッチ旅行となる

写真クラブ取材キャンプ 13名 引率者3名

大子~蛇穴~八溝山~日輪寺~高笹山

早朝の山々の壮大さと刻々と変化する山の姿をとらえる

歴史クラブ研修旅行 35名 引率者3名

会津若松

福島事件の背景を知るということが目的だったが、事前学習の不足を認識

生物クラブ採集旅行 15名 引率者3名

雄国沼~桧原湖畔~五色沼~猪苗代

高山植物の観察と湿原での採集

視聴覚委員会放送講座 2名 引率者1名

東京NHK

放送講座出席

こうした小旅行が毎年行われ、それぞれの生徒が何らかの収穫を得たり、思い出を作ったのである。小旅行の成果は、9月になってから記録写真や幻灯機用にされたり、集会の折「夏季休業中の活動状況報告」として発表されたり、「恵幸」に記事として掲載されたり、という形で一般生徒に報告された。

第4章 5 数々の文化活動

(5)図書の整理と司書当番

戦後になると教育制度が新しくなり、図書館教育の重要性も増してきた。昭和25(1950)年、図書室を一時閉鎖し、実科並びに高等女学校時代からの蔵書を日本十進分類法に従って整理し、9月からの閲覧に備えることになった。現在のような司書がいなかった時代である。図書整理の作業を、図書委員と顧問教諭達で放課後はもちろん、土曜日(当時は週5日制であった)や夏休みを返上して行い、9月に間に合わせたという。

ところで、閲覧に際して問題となったのが係である。そこで1日2名ずつ司書当番を決め、全校生が交替でこれを務めることになった。時間は始業時間から授業終了までとし、授業はもちろん出席扱いということで始められた。この方法は昭和31年3月まで続けられた。

第4章 5 数々の文化活動

(6)2人の芸術家との関わり

[板谷波山]

陶芸家板谷波山は地元下館出身である。しかし、死後40年近くたつことから、現在の我々には、美術館で明るいライトを浴びる作品や美しい色刷りの本に出ている作品を通してしか触れることができず、人間波山が見えなくなっている。ところが、昭和20年代から30年代にかけての本校の歴史に、この波山が何度か顔を見せるのである。本校の歴史においては、美術史上の波山ではなく「下館の波山」としての部分を垣間見ることができる。

昭和22(1947)年5月3日、下館の波山後援会であった寿峰会の主催で、宝生流宗家宝生重英を招いての観能会が開催された。この観能会は、本校の敷地の北東隅にあった体育館兼講堂において開かれたのである。その折の波山自筆のポスターが板谷波山記念館に所蔵されているが、そこには「場所下館高女講堂」と明記されている。

昭和23年5月、波山喜寿祝賀観能会がやはり下館であり、これも前年と同様本校の講堂が会場だったらしい(板谷記念館深谷学芸員談)。この年の4月12日の寄宿舎日誌にも、「本日板谷波山先生祝賀会の式のお手伝いをしてくれとのことですから、快くお手伝いして下さい」との記載がある。おそらく5月の祝賀会手伝いの依頼があったのが、この4月12日だったのだろう。「祝賀会の式」と「祝賀観能会」が同じ日にあったのかどうかもはっきりしないが、こうした折に、本校生が手伝いをしていたことが分かる。このように地元の大きな催しが本校の講堂で行われたのは、この頃他に大きな施設がなかったからだと考えられるが、外部の催しに場所を提供したり、生徒達が手伝いをしたりと時代の大らかさを感じさせる。

波山は、昭和28年8月、本校の第6回夏季文化講座に講師として招かれ、幼い頃の下館を思い出すままに語っている。祇園祭の話では、はやし太鼓をテーブルを叩いてやってみせたりもした。講演の最後には、「すっかり子供にかえって、嬉しくて嬉しくてたまらない気持ちになった」と語った。

「祖父母や父親から古い下館を日頃から聞かされていたので、とても興味をひかれた」「先生の熱弁にひき込まれた」などと聴衆の反響もよかった(「恵幸」28号)

波山はこの年の11月、陶芸家としては初めての文化勲章を受章した。

6年後の昭和34年6月6日、米寿の祝賀会が本校の新しい講堂で盛大に行われた。この時波山は、桐箱に入った『寂恵本古今和歌集』の復刻本を本校に寄贈している。この本は今も図書館の奥にある書庫で大切に保管されている。

波山は東京に住みながらも、下館を大切に思い続けたことは有名であるが、本校の歴史からもそのことが偲ばれる。

[岩淵芳華]

芳華は新潟県出身の日本画家で、昭和23(1948)年から31年までの8年間、本校の近くに住んでいた。この間に、日展日本画の審査員にもなったが、芳華と本校との間にもいろいろの関わりが生まれた。美術クラブに日本画部を設けて指導をしたり、『わか竹』の表紙絵を描いたり、時には日展で生徒達を案内するということもあったのである。

芳華は下館を第二の故郷というほど気に入り、画材に下館近郊の風景を取り入れることもあった。日本美術協会展で高松宮総裁賞を受賞した「紅衣」は下館の人をモデルにしたものであったし、日展出品作「水辺」は勤行川で遊ぶ子供達を素材にしたものだった(『六十周年記念誌』)。

日展で生徒を案内したのは、この「水辺」が出品されたときのことだった。約20名ほどの生徒達を案内した。「水辺」は第一室にあったという。

時には出版委員の取材に答えたり、絵画鑑賞のポイントなども含めて種々の質問に丁寧に答えたり、時には『わか竹』に「日本画を愛好する人のために」という一文を寄せるたりするなど、忙しい制作の合間をぬって、本校のためにかなりの時間を割いてくれたようである。昭和27年の文化祭には生徒達の作品に混じって、芳華自身「姉妹」と題する作品まで出品した。

芳華と本校との関わりがこれほど深かったのは、芳華が本校近くに在住したことやPTAの会員の1人であったことからばかりではなかった。その頃の校長佐藤俊夫(第11代)の芸術への造詣の深さによるところも大きかったのである。

芳華はやがて上京したが、その2カ月後病に倒れ、昭和31年55歳で没した。完成したアトリエを使うこともあまりなかったという。もし、あと20年、いや10年永らえたらどんな作品を残したろうか、55歳の死はいかにも早過ぎるといわざるをえない。